我国是能源大国,能源脱碳是实现“双碳”目标的必然措施,风能、太阳能等可再生能源在能源体系中的占比逐渐增加,但可再生能源的波动性、间歇性与随机性将对稳定的电力供应提出挑战,而储能技术可以作为能源媒介,实现可再生能源为主体的新型电力系统的稳定调控。

根据中关村储能产业技术联盟的统计,截至2023年底,大型储能设施中抽水蓄能占比最大为59.4%,但受地理条件的限制分布不均,新型储能中锂离子电池占比97.3%,作为大规模储能,安全性受到挑战。液流电池具有高安全、大容量、长寿命等特点,且不受地理环境限制,因此在大规模长时储能领域有着非常好的应用前景。

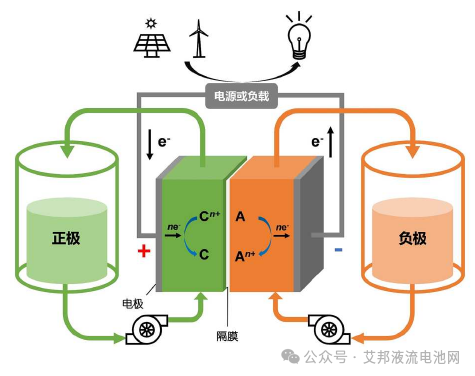

基于独特的结构,液流电池的功率(由电极的有效面积和电堆中的电池数量决定)和容量(由电解液的氧化还原电对种类、浓度和体积决定)可单独进行设计,模块化的结构也便于检修和更换故障部件,进而使液流电池具有更长的使用寿命,大大降低了维护成本。

液流电池可分为水系液流电池和非水系液流电池。液流电池根据氧化还原电对种类,可分为无机体系液流电池和有机体系液流电池。

研究者致力于优化电池的组件来进一步提高电池的性能并降低成本,包括提高电极的电催化活性、开发具有更高离子选择性和更低成本的多孔膜、流场设计等。

液流电池应用最广泛的膜是全氟磺化离子交换膜如Nafion膜,但Nafion膜的渗透交叉率高,导致电池的库仑效率低、容量衰减快,并且高昂的价格也限制了在全钒液流电池中的产业化。此外。新型膜的开发需要对离子电导率和膜选择性进行权衡。

离子交换膜分为阴离子交换膜和阳离子交换膜,通过主链设计、侧链设计和纳米材料掺入等修饰可以提高离子交换膜的性能。

电极是液流电池的关键材料,其中碳基材料由于具有优异的稳定性而得到广泛应用。目前大多数用作催化剂的材料是金属和金属氧化物,也有碳纳米材料被掺入电极研究。

有研究者通过高温碳化使其转化,并通过高温碳化使其转化微多孔纳米复合材料,为钒氧化还原反应提供打了的活性位点,改进后的全钒液流电池在200 mA cm−2下的能量效率达到75.2%;也有通过催化剂原位负载于石墨毡上形成石墨电极,为催化钒氧化还原反应提供了大量活性位点,该电极组装的电池在200 mA cm−2下的能量效率达到82.7%;还有在碳纤维表面引入了丰富的氧官能团(羟基、羰基和羧基),增强了负极的氧化还原动力学等方式。

全钒液流电池流道的设计可以使电极内的电解液均匀分布,提高电极中电解液的浓度并降低浓差极化。全钒液流电池的流道结构常见的有蛇形流道、交叉流道、平行流道和螺旋流道。

资料节选自:许晓璇,张长昆,李先锋,.面向长时储能的液流电池储能技术:发展、挑战及未来展望【J】.科学通报,2025,(09):1230-1246.