图源:上海电气

1. 电极-电解液界面电荷转移电阻

-

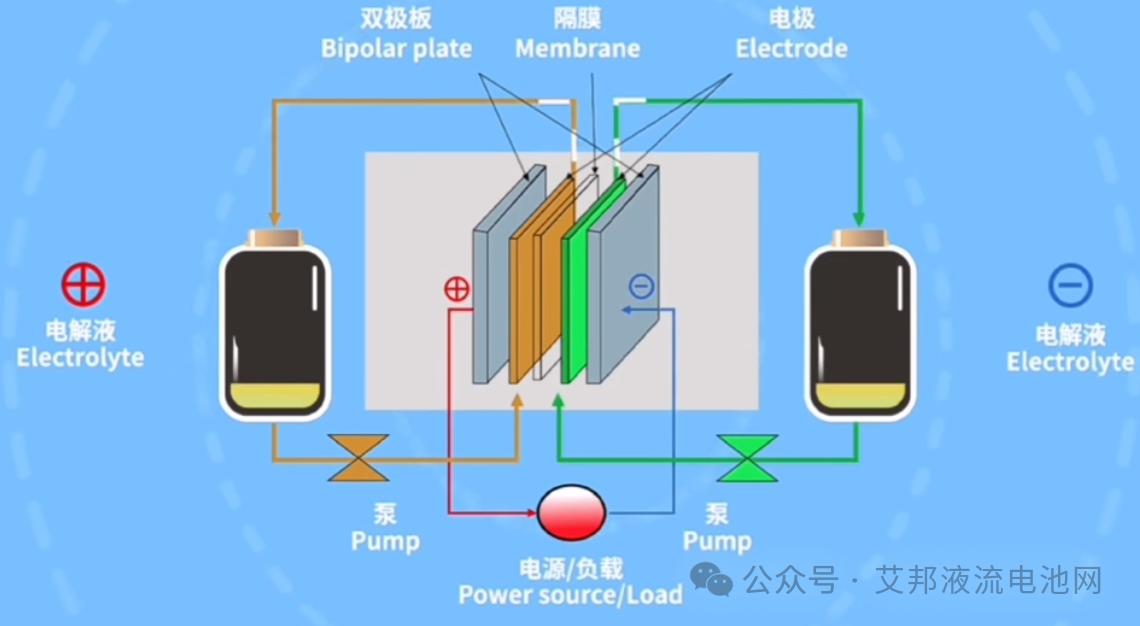

产生原因:电解液中的活性物质(如钒离子)在电极表面发生氧化还原反应时,电荷跨越电极/电解液界面的传递需要克服,形成电化学极化电阻。

图源:绿钒新能源

-

影响因素:

-

电极材料的催化活性(如碳毡的表面官能团修饰);

-

电解液流速与传质速率(低流速可能导致浓差极化加剧);

-

反应温度与离子扩散能力。

-

-

产生原因:电极材料(如石墨毡)与双极板(如石墨板或复合板)的物理接触不紧密时,电子传导路径受阻,形成接触电阻。

-

优化策略:

-

采用高导电性界面材料(如导电胶或金属涂层);

-

优化电堆组装压力,确保组件紧密贴合;

-

开发一体化电极-双极板结构(如3D打印集成设计)。

-

-

产生原因:离子交换膜(如全氟磺酸膜)对特定离子的选择性透过性会限制离子迁移速率,形成膜电阻。

图源:中和储能

-

降低方法:

-

使用低面电阻、高选择性的新型膜材料(如磺化聚芳醚酮);

-

优化膜厚度与孔隙结构,平衡离子传导率与机械强度;

-

通过表面改性减少膜污染(如防钒离子渗透涂层)。

-

-

产生原因:电解液在流道内分布不均匀时,局部区域反应物浓度不足或副产物堆积,引发传质极化电阻。

-

改进方向:

-

设计仿生流道(如蛇形、叉指状流场)以增强电解液分布均匀性;

-

采用多孔电极材料提升电解液渗透性;

-

结合计算流体力学(CFD)模拟优化流场结构。

-

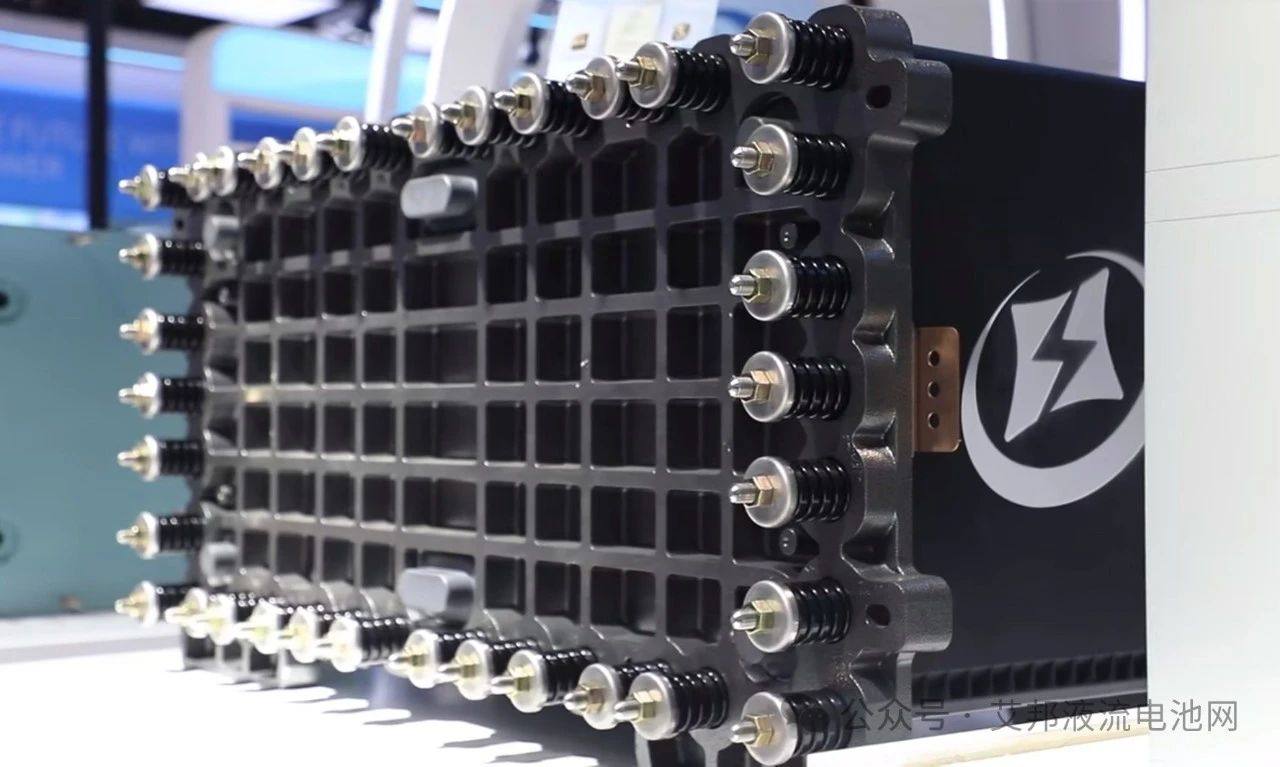

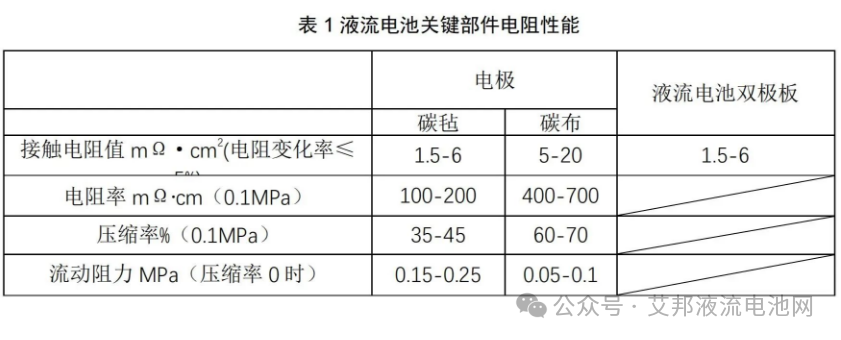

典型的测量对象包含集流体+扩散层、板级材料、电极材料。

-

集流体+扩散层——接触电阻测量

测量对象:金属双极板+碳纸、石墨双极板+碳纸、泡沫镍+镀镍板、钛毡+镀镍板、粉末冶金钛片+镀层板

-

极板材料——四探针电阻率测量

测量对象:金属双极板、石墨极板、镀镍板、钛板

-

电极材料——变压缩率电阻测量

测量对象:碳毡、碳布

技术趋势:

-

开发高活性电极材料(如氮掺杂碳纳米管电极)降低电荷转移电阻;

-

引入纳米结构化界面层(如石墨烯涂层)提升电子/离子传导协同性;

-

智能运维:通过BMS实时监测内阻变化,动态调整电解液流量与温度。